纳米给药系统,开启阿尔茨海默病治疗新曙光

在当今医学领域,阿尔茨海默病(AD)犹如一座难以攻克的堡垒,困扰着全球无数患者及其家庭,其复杂多变的病理机制与血脑屏障(BBB)这道天然防线,恰似双重枷锁,束缚着传统药物发挥疗效的脚步,近年来,纳米给药系统宛如一把精准的“钥匙”,为穿越血脑屏障、攻克阿尔茨海默病带来了新的希望之光。

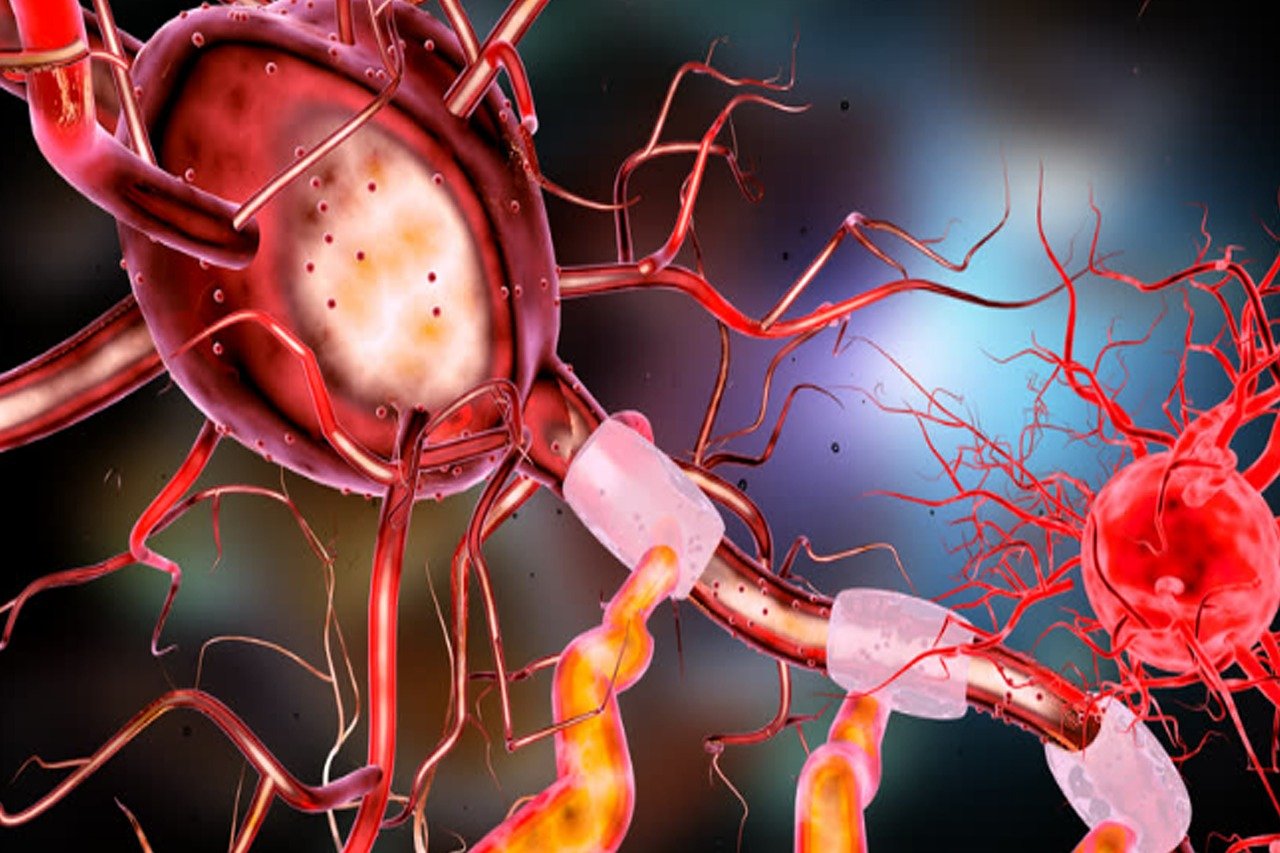

阿尔茨海默病是一种进行性发展的神经退行性疾病,主要病理特征包括β - 淀粉样蛋白(Aβ)沉积形成的老年斑、tau 蛋白过度磷酸化导致的神经纤维缠结,以及神经元丢失等,这些病变引发大脑认知功能衰退,从轻度记忆障碍逐步恶化至生活不能自理,给患者带来极大痛苦,也为家庭和社会背上沉重负担,目前临床药物大多聚焦于缓解症状或针对单一病理环节,且因血脑屏障阻碍,真正抵达病灶的药物微乎其微,治疗效果不尽人意。

血脑屏障作为大脑的忠诚卫士,由脑毛细血管内皮细胞、基膜和神经胶质膜构成,紧密连接近乎完美,只允许小分子脂溶性物质选择性通过,将绝大多数药物拒之门外,传统药物研发常陷入两难:增大剂量试图突破屏障,却可能引发全身毒副作用;小剂量又难以在颅内达到有效浓度,这一困境凸显出血脑屏障对药物递送的巨大挑战,也成为阿尔茨海默病治疗停滞不前的关键因素。

纳米给药系统凭借独特优势崭露头角,它以纳米级微粒为核心载体,尺寸小巧,恰能利用血脑屏障的“空隙”,通过对纳米粒子表面修饰特定配体,如转铁蛋白、葡萄糖、肽类等,可精准识别并结合脑毛细血管内皮细胞表面受体,触发受体介导的胞吞作用,实现药物主动运输跨越血脑屏障;或者借助纳米粒子自身特性,如脂质纳米粒的脂溶性、聚合物纳米粒的电荷吸附等,依赖浓度梯度被动扩散穿过屏障,一旦进入脑内,纳米载体又能缓慢释放药物,维持稳定药效,避免药物浓度骤升骤降,减少系统性不良反应。

在针对阿尔茨海默病的纳米药物设计上,更是融合多方面巧思,载药纳米粒子可包裹抗 Aβ 抗体、抑制 tau 蛋白磷酸化酶类等治疗药物,直击疾病核心病理,有研究将靶向 Aβ 的单克隆抗体偶联于纳米脂质体,经尾静脉注射后,纳米脂质体携抗体穿透血脑屏障,精准定位老年斑,溶解清除 Aβ 沉积,阻止病情进展;部分纳米制剂还能搭载神经营养因子、抗氧化剂,滋养受损神经元、对抗自由基损伤,为大脑修复营造良好环境。

科研探索从未停歇,诸多实验彰显纳米给药系统的潜力,动物模型中,载有姜黄素的纳米混悬液,显著提升姜黄素脑内分布量,有效抑制 Aβ 聚集、减轻炎症反应,改善小鼠学习记忆能力;临床试验里,一款包裹多奈哌齐的纳米凝胶,延长药物脑内滞留时间,患者认知功能衰退速度放缓,日常生活质量有所提升,这些成果点燃科研人员热情,推动纳米医药不断前行。

但从实验室走向临床广泛应用,纳米给药系统仍需跨越系列障碍,安全性首当其冲,纳米材料生物相容性、降解产物毒性需严格评估;大规模工业化生产面临成本控制、质量把控难题,确保每一批次纳米药物性能稳定、均一;还有人体脑部微观环境复杂多变,个体差异大,如何精准调控纳米药物释放、适配不同病患,也是亟待解决课题。

展望未来,纳米给药系统承载着人类战胜阿尔茨海默病的殷切期望,随着材料科学、生物技术、药学等多学科交叉融合,新型智能纳米材料有望问世,能实时感知脑部病变、按需精准释药;基因编辑联合纳米递送,或从根源修正致病基因缺陷,各界应加大研发投入,加速临床转化,让这束穿越血脑屏障的希望之光,早日照亮阿尔茨海默病治愈之路,驱散笼罩患者家庭的阴霾,重启健康生活篇章。