社交媒体时代文化传播方式转变的社会影响力分析

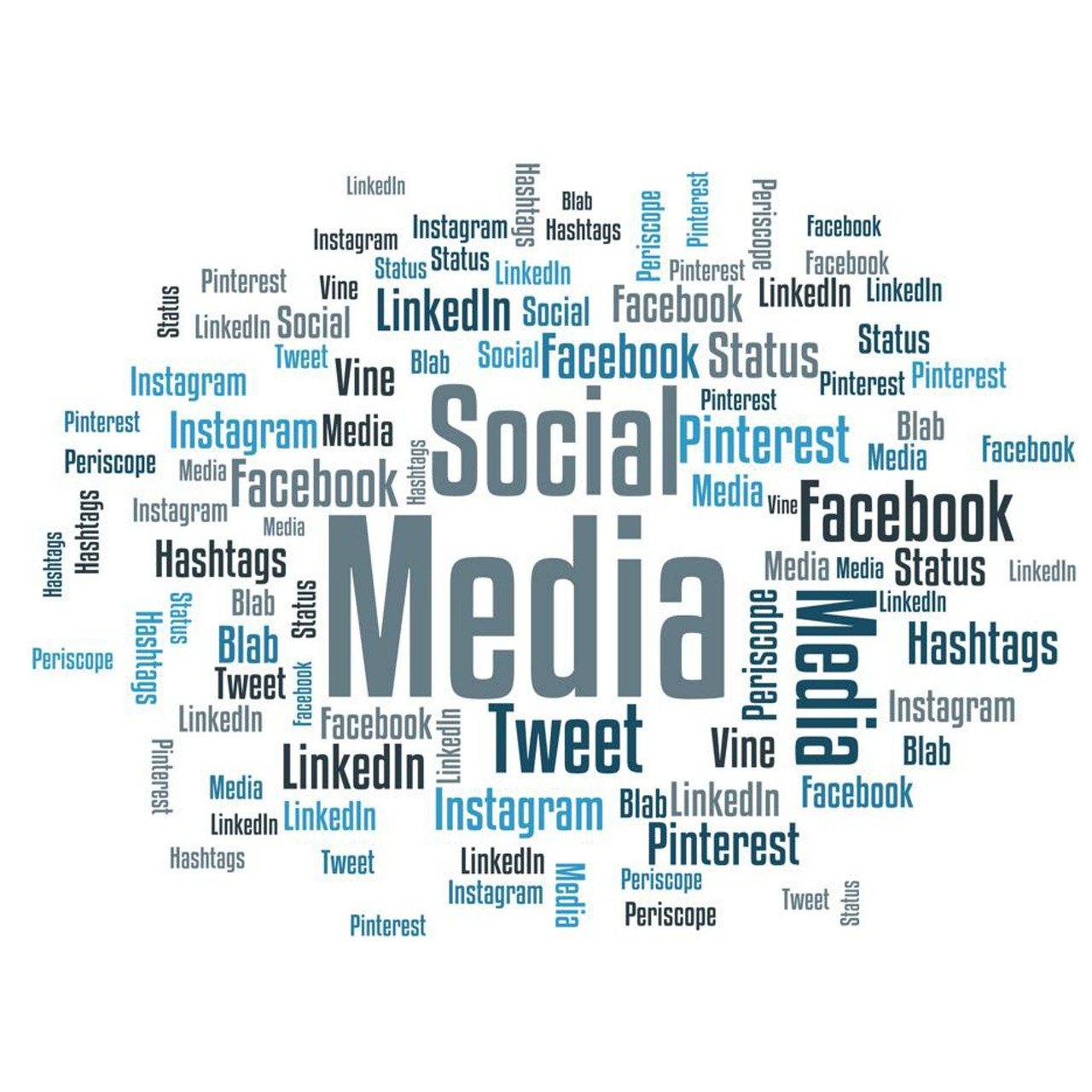

在当今数字化浪潮汹涌澎湃的时代,社交媒体的蓬勃发展如同一场深刻的变革,重塑着文化传播的格局与路径,其带来的社会影响力不容小觑,从信息的快速扩散到群体互动模式的革新,社交媒体正以前所未有的力量改变着我们的生活、思维以及社会结构。

社交媒体时代,文化传播的速度与广度实现了质的飞跃,传统的文化传播往往依赖于报纸、杂志、电视等有限的媒介渠道,信息的传播存在时间差与地域限制,社交媒体平台打破了这些壁垒,借助互联网的即时性,文化内容能够在瞬间传遍全球各个角落,一个有趣的短视频、一篇深度的文化评论或是一幅富有创意的艺术作品,都可以在极短的时间内被数以万计的用户浏览、分享和讨论,抖音平台上许多传统文化元素的短视频,如传统手工艺制作过程、古典舞蹈展示等,通过用户的点赞、转发迅速走红,让原本小众的传统文化内容获得了极高的曝光度,吸引了大量年轻群体的关注,激发了他们对传统文化的兴趣与热爱,使得传统文化在现代社会中焕发出新的生机与活力,促进了文化的传承与传播。

这种传播速度与广度的改变,不仅丰富了人们的文化视野,还加速了不同文化之间的交流与融合,世界各地的文化特色、艺术形式、价值观念在社交媒体上相互碰撞、相互借鉴,人们可以轻松地了解到异国他乡的风土人情、时尚潮流以及前沿的艺术创作,这有助于打破文化隔阂,培养全球视野和文化包容心态,以汉服文化为例,原本主要流行于中国本土的汉服文化,通过社交媒体的传播,在日本、韩国以及欧美等地区也受到了一定程度的关注与喜爱,一些国外的爱好者甚至成立了汉服社团,举办汉服主题活动,将汉服文化与当地的时尚元素相结合,创造出独特的文化景观,这种跨文化的传播与融合,为文化创新提供了丰富的素材与灵感源泉,推动了全球文化的多元共生与协同发展。

社交媒体时代文化传播方式的转变深刻影响了社会群体的互动模式与社交关系,在传统媒体环境下,受众往往是被动的信息接收者,他们与文化生产者之间存在着较大的距离,互动方式较为单一且滞后,而社交媒体赋予了用户更多的主动权与参与权,每个人都可以成为文化内容的创作者、传播者与评论者,微博、微信朋友圈、小红书等社交平台成为了人们分享生活感悟、文化交流心得的重要场所,用户可以对感兴趣的文化话题发表自己的见解,与其他用户进行实时互动交流,形成各种文化社群与话题圈子。

这种互动模式的改变极大地增强了社会的凝聚力与归属感,围绕着共同的文化兴趣与爱好,陌生人之间能够迅速建立起联系,形成紧密的社交网络,比如在豆瓣小组中,各类文化主题的小组汇聚了大量志同道合的成员,他们在这里交流读书心得、探讨电影艺术、分享音乐体验等,通过持续的互动与交流,成员之间逐渐建立起深厚的情感纽带,形成了一个个具有独特文化氛围的小团体,这种基于文化认同的社交关系,不仅满足了人们的情感需求,还在一定程度上缓解了现代社会中个体的孤独感与疏离感,促进了社会的和谐稳定。

社交媒体时代文化传播方式的转变也并非全然是积极的影响,它也带来了一些负面的社会效应,其中最为突出的问题是虚假信息与不良文化的泛滥,由于社交媒体平台的信息发布门槛较低,缺乏严格的审核机制,一些别有用心的人为了吸引眼球、获取流量,故意编造虚假新闻、传播谣言或宣扬低俗、暴力、极端等不良文化内容,这些虚假信息与不良文化在社交媒体上的快速传播,容易误导公众认知,引发社会恐慌与混乱,对社会秩序造成严重破坏,在一些重大突发事件中,部分自媒体账号为了抢先发布消息,未经核实便随意转发不实信息,导致公众被误导,影响了事件的正常处理与社会舆论导向,一些低俗恶搞、炫富拜金等不良文化现象在社交媒体上的盛行,也对社会风气尤其是青少年的价值观产生了严重的负面影响,侵蚀了社会的公序良俗与道德底线。

面对社交媒体时代文化传播方式转变带来的复杂社会影响力,我们需要采取积极有效的措施加以应对,政府应加强对社交媒体平台的监管力度,完善相关法律法规,建立健全信息审核与管理体系,严厉打击虚假信息与不良文化的传播行为,净化网络文化环境,社交媒体平台自身也应承担起相应的社会责任,加强技术研发与管理创新,提高信息筛选与审核能力,引导用户发布积极健康、真实可靠的文化内容,我们每个用户也应当提高自身的媒介素养与道德自律意识,学会辨别信息的真伪与优劣,自觉抵制不良文化的诱惑,积极传播正能量的文化内容。

社交媒体时代文化传播方式的转变是一场深刻的社会变革,它既为我们带来了文化传播的便利、促进了文化交流与融合、增强了社会凝聚力,但也伴随着虚假信息与不良文化泛滥等问题,只有政府、平台与用户共同努力,才能充分发挥其积极影响,有效应对消极挑战,使社交媒体成为推动社会文化繁荣发展、促进社会和谐进步的有力工具,在文化传播的新格局中构建一个更加健康、积极、有序的网络社会生态。